为什么核磁共振像“太空舱”?磁场强度背后的玄机

打印

【字体:

大

中

小

】

当我们走进医院的影像检查科室

看到形似“太空舱”的核磁共振时

心中往往会涌起好奇与疑惑

这个大家伙究竟

为何设计成这般模样

它强大的磁场又蕴含着

怎样的奥秘

今天

我们一同揭开它的神秘面纱

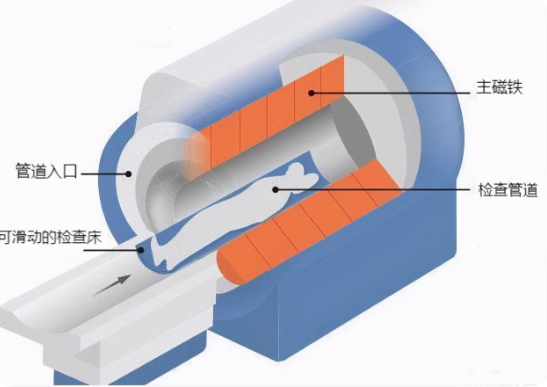

当你初次见到核磁共振,大概率会被它神似“太空舱”的外观所吸引。这一独特造型,实则是为了打造一个稳定且均匀的强磁场环境。仪器内部的主磁体作为强磁场的缔造者,一般采用超导磁体或永磁体。为了让磁场能够均匀地作用于人体,仪器被设计成了封闭的圆柱形腔室。患者躺在检查床上缓缓进入其中,就如同踏入了一个磁场的“神秘空间”。这种构造能够极大程度地降低外界干扰,确保磁场的稳定性与均匀性,为获取高质量影像筑牢根基。

在核磁共振成像(MRI)的过程中,磁场强度扮演着极为关键的角色。人体富含大量水分子,水分子中的氢原子核宛如一个个微小的磁体。当患者置身于核磁共振的强磁场中,这些氢原子核会在磁场的作用下,沿着磁场方向有序排列并产生进动。磁场强度越高,氢原子核的排列就越整齐,释放出的信号也就越强。

当下,医用核磁共振的磁场强度通常处于0.5 - 3.0T(特斯拉)区间。以常见的1.5T 和3.0T设备来说,3.0T核磁凭借更高的磁场强度,在成像时展现出明显优势。它的信噪比更高,成像的信噪比大致是1.5T的2倍。这不但能提升图像质量,还能缩短扫描时长,减少因患者移动产生的伪影,保障图像的清晰度与分辨率,为医生提供更为精准的诊断依据。

核磁共振的“太空舱”造型和磁场强度,都与成像原理及诊断效果息息相关。了解这些知识,不仅有助于我们更深入地认识这项先进的医学检查技术,也能让患者在接受检查时更加安心。下次再看到那神秘的“太空舱”,相信你对它的奥秘会有更深刻的领悟。

图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除

扫二维码丨关注我们

了解更多医疗资讯~

扫码关注公众号

扫码关注公众号